■ 孙福全

当前,加快构建新发展格局重点在于做强国内大循环,再以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。做强国内大循环在科技创新领域还面临着科技供给质量不高、科产融合不深、企业创新主体地位不强等堵点,打通这些堵点是确保国内大循环顺畅运行、培育发展新质生产力的关键之举。

01

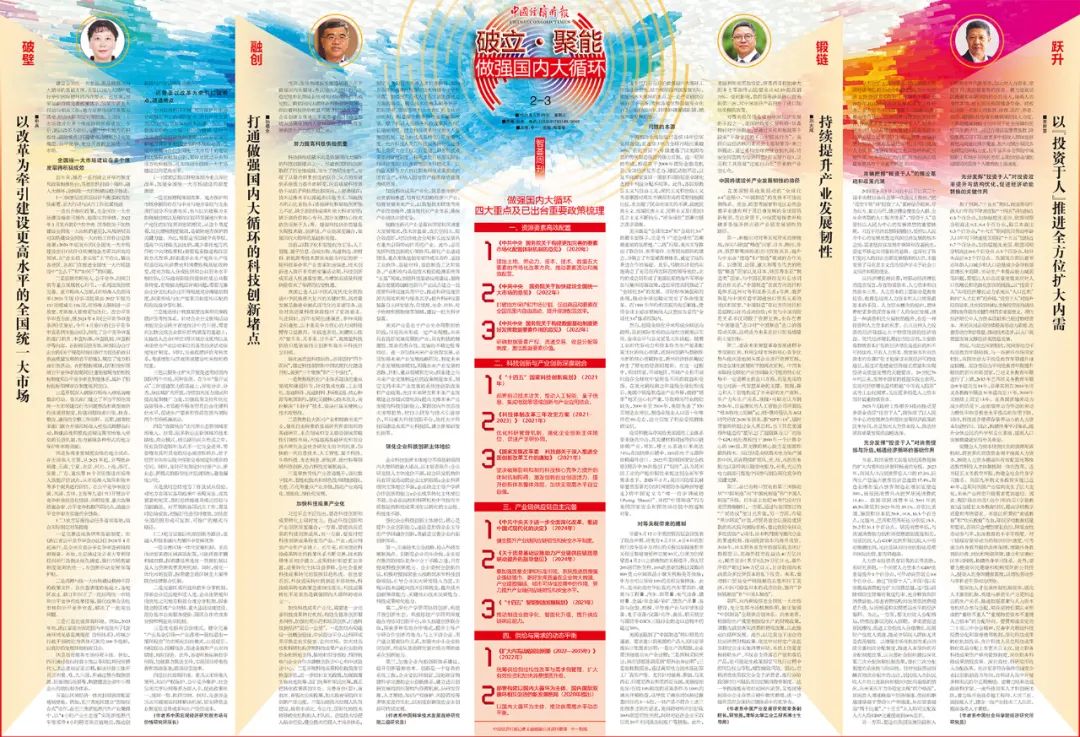

努力提高科技供给质量

科技供给质量不高是做强国内大循环的科技创新堵点之一。尽管我国科技创新取得了历史性成就,发生了格局性变化,实现了从量的积累到质的跃升、从点的突破到系统能力提升的转变,但高质量科技供给不足的矛盾依然比较突出,主要表现在:技术总体水平以跟跑和并跑为主,领跑技术所占比重较小;基础研究和原始创新能力不足,缺乏原创性成果和重大科学发现;缺乏高价值核心专利,部分关键核心技术依然受制于人;等。提高科技供给质量是实现技术链、创新链、产业链深度融合,做强国内大循环的基础和前提。

当前,以数字化和智能化为主导,人工智能、量子信息、合成生物、先进制造、新材料、新能源等技术群体突破为特征的新一轮科技革命和产业变革加速演进,技术创新进入前所未有的密集活动期,科技创新成果进入快速爆发期,为增加高质量科技供给带来了难得的历史机遇。

我国已进入以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的关键时期,高质量发展是推进中国式现代化的首要任务,这也对高质量科技供给提出了更高要求。与此同时,百年变局加速演进,多种风险交织叠加,以中美竞争为核心的大国科技博弈日益激烈。实践也表明,关键核心技术“要不来、买不来、讨不来”,高质量科技供给只能依靠自主创新和高水平科技自立自强。

强化高质量科技供给,必须坚持“四个面向”,锚定科技强国和中国式现代化建设目标,做到“三个聚焦”和“三个强化”。

一是聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,强化关键核心技术攻关,突出解决“卡脖子”技术,坚决打赢关键核心技术攻坚战。

二是聚焦壮大新兴产业和培育未来产业,强化自由探索的基础研究和有组织的基础研究、重点领域和交叉前沿领域前瞻性引领性布局,大幅提高基础研究和前沿技术研究在全社会研发支出中的比重,加快新一代信息技术、人工智能、量子科技、生物科技、先进制造、新能源、新材料等领域科技创新,抢占科技发展制高点。

三是聚焦传统产业改造提升,强化数字技术、智能化技术和绿色技术赋能钢铁、有色、石化等重点产业升级,推动产业高端化、智能化、绿色化发展。

02

加快科技成果产业化

习近平总书记指出,要在科技创新和成(002001)果转化上同时发力。推动科技创新和产业创新深度融合,一方面,要提供高质量的科技创新成果,另一方面,要及时把科技创新成果转变为产品、产业,或应用到产业和产业链上。近年来,我国促进科技成果转化的政策体系不断完善,技术转移体系初步建立,成果转化渠道更加丰富,成果转化主体日益多样,全社会重视科技成果转化的氛围日趋形成。但也要看到,科技成果转化机制还不够顺畅,科技成果转化政策急需细化落实,科技成果转化不足依然是做强国内大循环的堵点之一。

加快科技成果产业化,需要进一步完善科技成果转化机制,构建全链条创新服务网络,加强应用示范和场景创新,打通科技到经济“最后一公里”。一是加快布局建设一批概念验证、中试验证平台,让科研成果尽快走出实验室、走向市场。加大对高校和科研机构开展科技成果产业化实验的资金和场地支持,鼓励和引导高校、科研机构与企业合作共建概念验证中心和中试验证中心。二是开展科技成果转化政策落实检查评估,进一步细化有关政策,加强政策实施央地统筹、部门统筹和军民统筹,真正把转化政策落到实处。完善首台(套)、首批次、首版次应用政策,加大政府采购自主创新产品力度。三是加强技术经理人队伍建设,培育市场化、专业化、国际化的技术转移转化机构和人才队伍。总结技术经理人培养经验,健全技术经理人才培养体系,制定灵活的技术经理人才培养路径,鼓励有条件的高等院校探索技术转移专业学科设置。加强技术经理人才在实训实操能力方面的培养。健全技术经理人职务晋升、职称评审、绩效考核和人才评定的考核评价机制。四是深化职务科技成果赋权改革。赋予科研人员职务科技成果所有权、长期使用权。建立科技成果转化相关人员激励机制。建立科技成果转化尽职免责制度。允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权。五是建立职务科技成果单列管理制度。科研单位可根据实际由科研管理部门负责管理职务科技成果。以作价入股等方式转化职务科技成果形成的国有资产,不纳入国有资产保值增值管理考核范围。

加快科技成果产业化,就是要开辟产业发展新赛道,培育壮大战略性新兴产业,培育发展未来产业,以数智技术赋能传统产业改造提升,建设现代化产业体系,确保产业链供应链安全。

战略性新兴产业是面向国家和区域重大发展需求,技术含量高、成长空间大、综合效益好,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业。此外,必须发挥科技创新的引领作用,强化产业基础建设,重点聚焦基础零部件或元器件、基础工业软件、基础材料、基础制造工艺和装备、产业标准与基础技术检验检测系统等“五基”领域;加强科技基础设施建设,围绕重点发展的战略性新兴产业试点建立一批国家科研设施共用平台,推动科研设施资源的高效利用与服务共享;提升科研仪器装备自主研发能力,在能源、生命、材料、粒子物理和核物理等领域,建设一批大科学装置。

未来产业是处于产业生命周期初始阶段,目前尚未形成一定产业规模,未来具有良好发展前景的产业,具有科技的颠覆性、需求的潜在性、发展的不确定性等特征。进一步加快未来产业培育发展,必须加强未来产业发展战略研究,制定未来产业发展战略规划,明确未来产业发展的思路、目标、重点领域和方向;探索建立与未来产业发展相适应的政策制度体系,制定支持未来产业发展的系统性创新政策和产业政策,允许未来研究和未来产业发展建立容错试错机制;提高支撑未来产业发展的科技创新能力,紧跟国内外前沿技术发展趋势,把自主研发与技术引进结合,布局重大科技创新平台,依托大学科技园建设未来产业科技园,建立新型研发机构等。

03

强化企业科技创新主体地位

企业科技创新主体地位不强是做强国内大循环的最大堵点,其主要表现在:企业研发投入主体地位不强,设立研发机构和具有研发活动的企业比例较低;企业科研组织主体地位不强,企业缺乏主导产学研合作创新的能力;企业成果转化主体地位不强,企业在高校和科研机构中寻找有市场前景的科技成果并加以转化的主动性、积极性不够。

强化企业科技创新主体地位,核心是提升企业创新能力,途径是加强企业主导的产学研融合创新,基础是完善企业内部创新体系。

第一,实施技术立企战略,抢占科技发展制高点。创新是企业的生命线,企业要在激烈的国际竞争中立于不败之地,只有提高科技创新能力。企业要树立创新自信,积极对接国家重大战略需求和科技创新规划,引导企业加大研发投入力度,实现从技术追赶向技术引领转变,提升技术创新策源能力、关键核心技术突破能力、科技成果转化能力。

第二,深化产学研用协同创新,构建开放创新生态。积极搭建产学研用深度融合的协同创新平台,牵头组建创新联合体,探索多种有效合作模式,提升主导产学研合作创新的能力,与上下游企业、用户建立紧密协作关系,加强大中小企业协同创新,形成从基础研究到市场应用的体系化创新能力。

第三,加强企业内部创新体系建设,提升创新管理效率。创新是一个复杂的系统工程,企业要因时制宜、因地制宜构建科学完善的企业创新体系,建立适应创新发展的组织架构与管理机制,从研发管理、人才激励、知识产权保护、风险管控等多维度进行优化,以制度创新促进企业创新可持续发展。

(作者系中国科学技术发展战略研究院二级研究员)

中能优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:没有了

- 下一篇:配资中国 天润工业:5月28日获融资买入763.16万元